日本国内でフィンテック(Fintech)いう語が様々ななメディアで取り上げられ始めたのが2015年。フィンテックに関わるスタートアップや様々な企業が加盟する一般社団法人Fintech協会が発足したのも2015年のことでした。2025年は、日本においてフィンテックによる変革が始動してから10年を経た、節目の年となります。

10年間で大きな成長を遂げたフィンテックが、大きな転換期を迎えます。2025年はいよいよ「フィンテックが日常に溶け込む年」になります。

この「2025年展望」と題したシリーズで、2025年を展望していきます。今回はまず「フィンテックが日常に溶け込む」とはどういうことか、解説します。

目次

「当たり前」になったフィンテック

みなさんはフィンテックというと、どんなイメージをお持ちでしょうか。数年前、「スマートフォンアプリでお金を払える」とか「スマホの操作だけで銀行口座から決済アプリにお金をチャージできる」というのは、多くの人にとって新鮮な体験でした。しかし今ではそのような新鮮さは消えて、「スマホでお金を動かせるのは当たり前」という感覚が定着しています。実際、日常生活や業務のなかで、わざわざ意識することなく、決済や送金といったフィンテックサービスを利用している方も多いのではないでしょうか。

社会とテクノロジーの変化を取り込むフィンテック

2015年ごろに「フィンテック」という語が広まってきた当初、フィンテックの定義は曖昧でした。

「金融におけるテクノロジー活用がフィンテック」といった言説もあったようですが、この定義はまったく不十分で、特に金融業界にとっては到底受け入れられるものではありませんでした。

なぜならば、近代の金融産業は情報通信技術(ICT)によって成り立つ装置産業であって、コンピューターが誕生して以来の数十年間において常に、IT活用の先頭を走り続ける先駆者であり続けてきたからです。

例えば、わたしたち日本人が当たり前に利用している銀行振込。これは全国銀行データ通信システム(全銀システム)というオンラインのデータ通信システムによって実現されています。サービスが始まったのは1970年代前半と世界的にも極めて早いだけでなく、規模や安全性でも比類のないシステムとして知られています。このように、もともと金融とはITの先進ユーザーなのです。

それでは、Finance(金融)とTechnology(テクノロジー)を掛け合わせた造語であるフィンテックの意義はどこにあるのでしょうか?それは、2010年代以降の生活とテクノロジーの変化を取り込むことで、金融サービスの利便性をさらに高め、サービス利用を活性化し、金融サービス市場を拡大してゆこうという取り組みです。

2010年代以降、スマートフォンの急速な普及で人々の行動様式が大きく変化していきました。テクノロジー領域でも、モバイルインターネットやクラウドコンピューティングの利用が浸透し、さらにAPIに代表されるような企業間の柔軟な連携を支えるITインフラが普及しました。しかし当時の金融業界は、他の業界に比べると、こうした社会とテクノロジーの変化への対応が遅れていたのです(2008年のリーマンショックへの対応に時間と労力を割かれていたことも大きな要因です)。

マス層に広がり始めたフィンテック

この10年間で、フィンテックは、社会とテクノロジーの変化を取り込み、よりよい金融サービスを実現する大きなトレンドとなってきました。その担い手は、スタートアップ企業のほか、銀行やノンバンクなど歴史ある金融事業者も含め様々です。決済や送金などお金を扱う機能を搭載したスマートフォンアプリも様々ですし、10年前に比べると使いやすさも段違いです。

しかし、金融サービス利用の活性化という大きな視点に立つと、フィンテックはまだそのポテンシャルを発揮しきれていません。

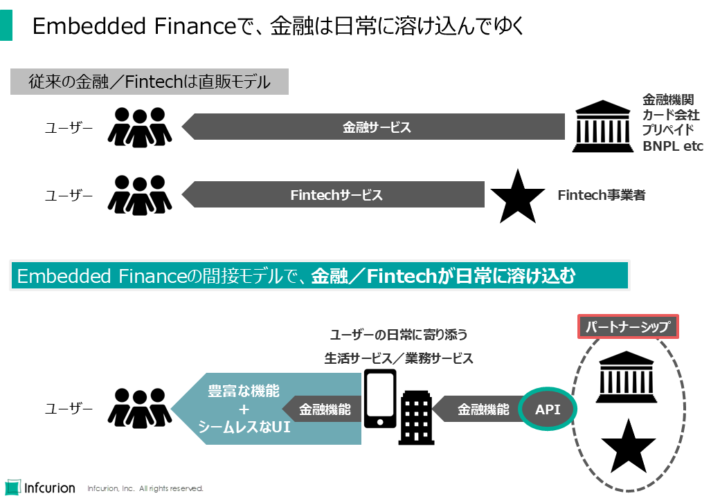

これまでのフィンテックのユーザーは、ITリテラシー・金融リテラシーが共に高めの、アーリーアダプター層に偏りがちだったからです。それは、広義の金融事業者もフィンテックスタートアップも、サービス提供形態が基本的に「直販モデル」であったことに起因します。ユーザーのほうから関心を持ち、知識を集めたうえで、「よし、使ってみよう」と踏み出してくれることが前提でした。

フィンテックによる金融サービス市場の拡大には、マス層による金融サービス利用を活性化が必要です。ここで、マス層ユーザーにとってフィンテックサービスは敷居の高いものになりがちという大きな課題がありました。

しかし最近になって、フィンテックに詳しくないマス層ユーザーでも、負担なく自然にフィンテックサービスを利用し始めることができる環境が整ってきました。コード決済アプリでの決済や送金、お店が提供するアプリへのプリペイドチャージ、ECサイトでの後払いなど、意識しなくとも生活の中で自然にフィンテックを利用していることがあります。まさに、わざわざ利用しようと思うことなく、「気づいたら使っていた」という状態です。

Embedded Financeで日常に溶け込む

2024年にもフィンテック関連の動向が多く報道されました。メガトレンドとしてのフィンテックには数多くの具体事例がありますが、それらを一歩引いた視点から俯瞰すると、マス層ユーザーの日常へのフィンテックの溶け込みが進行していることがわかります。そこには、Embedded Finance(組み込み型金融)の実装が進んできたことが作用しています。

網羅的ではありませんが、例えば以下のような事例が示唆的です:

- JR東日本と楽天銀行による「JREバンク」(https://www.jrebank.jp/top/)

- KyashとGeNiEによる「Kyashスポットマネー」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000132069.html)

- Finswerと北國銀行による「Finswerバンク」(https://www.hokkokubank.co.jp/other/news/2024/pdf/20240705b.pdf)

- アプラスの金融プラットフォーム「BANKIT」に「ことら送金」を実装予定(https://news.aplus.co.jp/news/list.html?page=100&category=2020)

Embedded Financeとは、金融機能をAPI等を介して事業者に提供することで、事業者が自社サービスに金融機能を組み込む(embedする)取り組みです。これは、従来の「直販モデル」に対する「間接モデル」による新たな利用導線を生み出すものです。ユーザーが日常的に利用する生活サービスや業務サービスに金融機能が組み込まれることで、ユーザーがわざわざ意識することのない自然な金融利用の導線が実現しています。

特に最近では、銀行やノンバンクを含む広義の金融事業者と、フィンテックスタートアップが手を組み、金融機能を広く提供してゆくことが広がってきています。こうした、マス層攻略のためのパートナー連携の広がりは、2025年のフィンテック市場の注目トレンドのひとつで、こうしたパートナー連携でフィンテックはますます日常に溶け込んでゆくことになります。こちらも、幾つか事例を挙げると以下のようになります:

- 三菱UFJファイナンシャル・グループがロボアド最大手のウェルスナビを子会社化(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241129/k10014653421000.html)

- マネーフォワードが家計簿アプリを分離、三井住友カードから出資を受ける(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001276.000008962.html)

- 住信SBIネット銀行アプリからデジタル証券のオルタナに誘導(https://www.netbk.co.jp/contents/company/press/2024/1120_003073.html)

- みずほ銀行とGMOインターネットグループで企業間決済システム(https://www.mizuhobank.co.jp/release/pdf/20241206release_jp.pdf)

- 三井住友ファイナンシャル・グループとインフキュリオンで法人向け決済サービス(https://www.smbc.co.jp/news/pdf/j20240927_01.pdf)

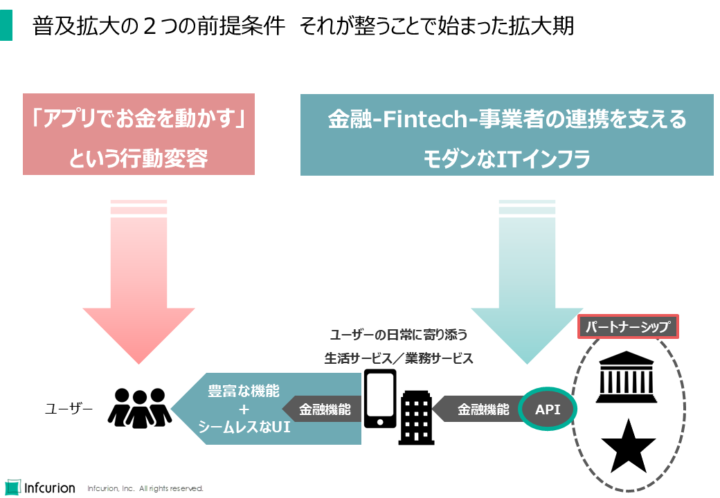

Embedded Financeでフィンテックが日常に溶け込む、ということは数年前から言われていました。しかしそのビジョンが現実味を帯びてきたのは最近のことです。それは、Embedded Financeの成功のための2つの大きな前提条件が、最近になってようやく整ってきたことが背景にあります。2つの前提条件とは

- 「アプリでお金を動かす」というユーザーの行動変容

- 金融・フィンテック・一般事業者の連携を支えるモダンなITインフラの普及

です。社会とテクノロジーが変化が、ようやくEmbedded Financeの本来の力を引き出し始めているのです。

2025年フィンテック 10の注目キーワード

ここまで、「フィンテックが日常に溶け込む」という大きなトレンドについて解説しました。

その前提には、「アプリでお金を動かす」という行動変容と、金融領域での企業間連携を支えるモダンなITインフラの普及がありました。次回記事では、これら2つの前提条件について詳しく見ていきます。

そして第3回では、恒例の「2025年フィンテック 10の注目キーワード」を解説していきます。(これまでの毎年の振り返り/展望は「年度総括」タグでご覧になれます。)

- マス市場での競争優位を求め、パートナー連携が活発化

- パートナー戦略実現に向け、柔軟な接続を可能にするモダンな金融ITインフラが拡大

- 法人・個人への複線的アプローチ デジタル給与に見るBtoBtoC/BtoCtoB戦略

- 中小企業のデジタル化最前線としての支払DX

- タッチ決済と少額クレジットカード決済 単価による棲み分けの崩壊

- 送金型サービスの多様化と利用拡大 決済アプリ・資金移動業・ステーブルコイン

- 生活・業務への溶け込み 与信型サービスのレベルアップ

- 急成長するデジタル証券市場

- データ・システム・プロセスの整備が進み、生成AIの業務活用が本格化

- 安心・安全と利便性の両立を目指し、公的個人認証の活用広がる